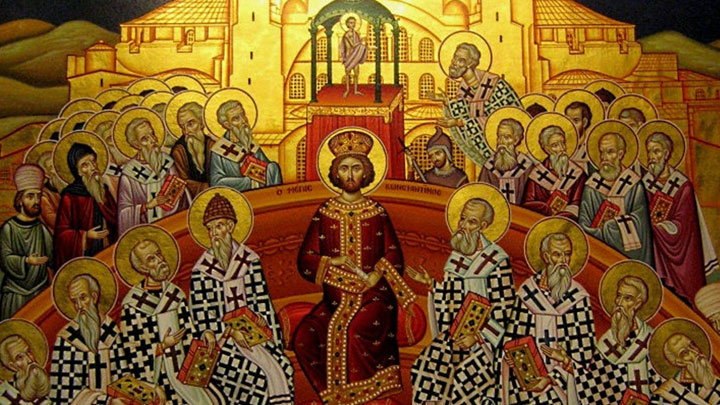

"في وَحدة الإيمان" رسالة البابا الرّسوليّة بمناسبة ذكرى مرور 1700 سنة على مجمع نيقية

وكتب الأب الأقدس في الرّسالة نقلًا عن "فاتيكان نيوز": "في وَحدة الإيمان الّتي أُعلنت منذ نشأة الكنيسة، يُدعى المسيحيّون لكي يسيروا في وفاقٍ وتآلُف، ويحافظوا على العطيّة الّتي نالوها وينقلوها بمحبّة وفرح. وقد تبلورت هذه العطيّة في كلمات قانون الإيمان: "نؤمن بيسوع المسيح، ابن الله الوحيد، الّذي نزل من السّماء لخلاصنا"، وهي الكلمات الّتي صاغها مجمع نيقية، الحدث المسكونيّ الأوّل في تاريخ المسيحيّة، لـ١٧٠٠ سنة خلت. وبينما أستعدّ للقيام بالزّيارة الرّسوليّة إلى تركيا، أودّ بهذه الرّسالة أن أشجّع الكنيسة بأسرها على انطلاقة متجدّدة في الاعتراف بالإيمان، الّذي تستحقّ حقيقته، الّتي شكّلت الإرث المشترك بين المسيحيّين منذ قرون، أن يُعترَف بها وتُعمَّق بطريقة جديدة وآنيّة على الدّوام. وفي هذا الصّدد، تمّت الموافقة على وثيقة قيّمة صادرة عن اللّجنة اللّاهوتيّة الدّوليّة عنوانها: يسوع المسيح، ابن الله، المخلّص. ذكرى مرور ١٧٠٠ عام على المجمع المسكونيّ في نيقيّة. وأدعو إلى الرّجوع إليها، لأنّها تُقدّم رؤى مفيدة للتّعمّق في أهمّيّة مجمع نيقية وحيويّته، ليس على الصّعيدين اللّاهوتيّ والكنسي فحسب، بل على الصّعيدين الثّقافيّ والاجتماعيّ أيضًا.

"بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله": هكذا عنوَن القدّيس مرقس إنجيله، موجزًا رسالته الكاملة في علامة بنوّة يسوع المسيح الإلهيّة. وبالطّريقة عينها يدرك الرّسول بولس أنّه مدعوٌّ للتّبشير بإنجيل الله حول ابنه الّذي مات وقام لأجلنا، والّذي هو "نعم" الله القاطعة لوعود الأنبياء. في يسوع المسيح، الكلمة الّذي كان إلهًا قبل الأزل، والّذي به كان كلّ شيء- كما ينصّ مطلع إنجيل القدّيس يوحنّا- صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ بَيْنَنَا. فيه، صار الله قريبًا منّا، لدرجة أنّ كلّ ما نفعله لكلّ واحد من إخوتنا، نكون قد فعلناه له. لذا، فمن المصادفات التّدبيريّة أن يُحتفَل في هذا العام اليوبيليّ المقدّس، المُكرَّس لرجائنا الّذي هو المسيح، بذكرى مرور ١٧٠٠ سنة على أوّل مجمع مسكونيّ في نيقية، الّذي أعلن في عام ٣٢٥ الاعتراف بالإيمان بيسوع المسيح، ابن الله. هذا هو جوهر الإيمان المسيحيّ. ولا نزال اليوم أيضًا في قدّاس الأحد نعلن قانون الإيمان النّيقاويّ- القسطنطينيّ، وهو اعتراف الإيمان الّذي يوحد جميع المسيحيّين. هو يمنحنا الرّجاء في الأوقات الصّعبة الّتي نعيشها، وسط العديد من الهموم والمخاوف، وتهديدات الحرب والعنف، والكوارث الطّبيعيّة، والظّلم الصّارخ والاختلالات، والجوع والبؤس الّذي يعانيه الملايين من إخوتنا وأخواتنا.

لم تكن الأزمان الّتي عقد فيها مجمع نيقية أقلّ اضطرابًا. فعندما بدأ المجمع في عام ٣٢٥، كانت جروح الاضطهادات ضدّ المسيحيّين لا تزال مفتوحة. بدا وكأنّ مرسوم التّسامح في ميلانو (٣١٣)، الّذي أصدره الإمبراطوران قسطنطين وليكينيوس، يُبشّر بفجر حقبة جديدة من السّلام. لكن بعد التّهديدات الخارجيّة، سرعان ما ظهرت النّزاعات والصّراعات داخل الكنيسة. وكان آريوس، كاهن من الإسكندريّة بمصر، يُعلّم أنّ يسوع ليس ابن الله حقًّا؛ وعلى الرّغم من أنّه ليس مجرّد مخلوق، إلّا أنّه كائن وسيط بين الله البعيد المنال وبيننا. كذلك، زعم أنّه كان هناك زمن لم يكن فيه الابن "موجودًا". كان هذا الرّأي متماشيًا مع العقليّة السّائدة في ذلك الوقت، ولذلك بدا معقولًا. لكن الله لا يترك كنيسته، فهو يقيم دائمًا رجالًا ونساء شجعانًا، شهودًا في الإيمان ورعاة يقودون شعبه ويدلّونه على طريق الإنجيل. أدرك البطريرك ألكسندروس الإسكندريّ أنّ تعاليم آريوس لا تتّفق على الإطلاق مع الكتاب المقدّس. ولمّا لم يُظهر آريوس أيّ استعداد للتّصالح، دعا ألكسندروس أساقفة مصر وليبيا إلى مجمع، أدان تعليم آريوس؛ ثمّ أرسل رسالة إلى أساقفة الشّرق الآخرين لإبلاغهم بالتّفاصيل. وفي الغرب، تحرّك الأسقف هوسيوس القرطبيّ في إسبانيا، الّذي كان قد ظهر كمعترف غيور للإيمان خلال الاضطهاد تحت حكم الإمبراطور مكسيميانوس، وكان يحظى بثقة أسقف روما، البابا سيلفسترُس. لكن أتباع آريوس أيضًا تجمّعوا. وقد أدّى ذلك إلى إحدى أكبر الأزمات في تاريخ الكنيسة في الألفيّة الأولى. وسبب النّزاع في الواقع لم يكن تفصيلًا ثانويًّا، بل كان يدور حول جوهر الإيمان المسيحيّ، أيّ الإجابة على السّؤال الحاسم الّذي طرحه يسوع على تلاميذه في قيصريّة فيلبس: " ومن أنا في قولكم أنتم؟".

وبينما كان الجدل محتدمًا، أدرك الإمبراطور قسطنطين أنّ وحدة الإمبراطوريّة مهدَّدة أيضًا إلى جانب وحدة الكنيسة. لذلك، دعا جميع الأساقفة إلى مجمع مسكونيّ، أيّ عالميّ، في نيقية، لإعادة إرساء الوحدة. عُقِد المجمع، الّذي يُعرَف باسم "مجمع الآباء الـ٣١٨"، برئاسة الإمبراطور: وكان عدد الأساقفة المجتمعين معًا غير مسبوق. كان بعضهم لا يزال يحمل علامات التّعذيب الّتي عانوها أثناء الاضطهاد. وجاءت الأغلبيّة العظمى منهم من الشّرق، بينما يبدو أنّ خمسة فقط كانوا من الغرب. وقد اعتمد البابا سيلفسترس على شخصيّة الأسقف هوسيوس القرطبيّ، صاحب السّلطة اللّاهوتيّة، وأرسل كاهنين رومانيّين. شهد آباء المجمع على أمانتهم للكتاب المقدّس والتّقليد الرّسوليّ، كما كان يُعترف به أثناء المعموديّة وفقًا لوصيّة يسوع: "اذهَبوا وتَلمِذوا جَميعَ الأُمَم، وعَمِّدوهم بِاسمِ الآب والابْنِ والرُّوحِ القُدُس". كانت هناك صيغ مختلفة في الغرب، من بينها ما يسمّى بقانون إيمان الرّسل. وكانت هناك أيضًا العديد من اعترافات المعموديّة في الشّرق، متشابهة في هيكليّتها. لم تكن لغة علميّة ومعقّدة، بل كانت- كما قيل لاحقًا- اللّغة البسيطة المفهومة لصيّادي بحيرة الجليل. على هذا الأساس، يبدأ قانون إيمان نيقية بالاعتراف: "نؤمن بإله واحد، آبٍ ضابط الكلّ، خالق كلّ ما يُرى وما لا يُرى". وبهذا، عبّر آباء المجمع عن الإيمان بالإله الواحد الأحد. لم يكن هناك جدل حول هذا الأمر في المجمع. لكن تمّت مناقشة مادّة ثانية، تستخدم أيضًا لغة الكتاب المقدّس للاعتراف بالإيمان "بربٍّ واحد، يسوع المسيح، ابن الله". كان النّقاش يرجع إلى ضرورة الإجابة على السّؤال الّذي أثاره آريوس حول كيفيّة فهم عبارة "ابن الله" وكيف يمكن التّوفيق بينها وبين التّوحيد البيبليّ. لذلك، كان المجمع مدعوًّا لتحديد المعنى الصّحيح للإيمان بيسوع على أنّه "ابن الله".

إعترف الآباء بأنّ يسوع هو ابن الله لكونه "من جوهر الآب [...] مولود غير مخلوق، من جوهر الآب نفسه" وبهذا التّحديد، تمّ رفض أطروحة آريوس بشكل جذريّ. لقد استخدم المجمع كلمتين، "جوهر" و"من الجوهر نفسه"، غير موجودتين في الكتاب المقدّس، للتّعبير عن حقيقة الإيمان. وبذلك، لم يكن المجمع يريد أن يستبدل العبارات البيبليّة بالفلسفة اليونانيّة. بل على العكس، استخدم المجمع هذه المصطلحات ليؤكّد بوضوح الإيمان البيبليّ، ويميّزه عن خطأ آريوس المُتأثّر بالهلنستية. وبالتّالي، فإنّ اتّهام آباء نيقية بـ"الهَلْيَنة" لا ينطبق عليهم، بل على العقيدة الخاطئة لآريوس وأتباعه. في الجانب الإيجابيّ، أراد آباء نيقية أن يبقوا أمناء للتّوحيد البيبليّ ولواقع التّجسّد. وأرادوا التّأكيد مجدّدًا على أنّ الإله الحقيقيّ الوحيد ليس بعيدًا عنّا ولا يمكن الوصول إليه، بل على العكس، لقد صار قريبًا منّا وجاء إلينا في يسوع المسيح.

للتّعبير عن رسالته بلغة الكتاب المقدّس البسيطة والطّقوس المألوفة لجميع شعب الله، استعاد المجمع بعض صيغ الاعتراف بالمعموديّة: "إله من إله، نور من نور، إله حقّ من إله حقّ". ثمّ يستعير المجمع الاستعارة البيبليّة للنّور: "اللهَ هو نُور". وكما أنّ النّور يشعّ ويمنح ذاته بدون أن يتناقص، هكذا الابن هو انعكاس مجد الله وصورة لجوهر كيانه. ولذلك، فإنّ الابن المتجسّد، يسوع، هو نور العالم والحياة. من خلال المعموديّة، تستنير عيون قلوبنا، لكي نتمكّن نحن أيضًا من أن نكون نورًا في العالم. أخيرًا، يؤكّد قانون الإيمان أنّ الابن هو "إله حقّ من إله حقّ". في العديد من الأماكن، يميّز الكتاب المقدّس بين الأصنام الميتة والإله الحيّ والحقّ. إنَّ الإله الحقيقيّ هو الإله الّذي يتحدّث ويعمل في تاريخ الخلاص: إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، الّذي أظهر نفسه لموسى في العلّيقة المشتعلة، الإله الّذي يرى بؤس الشّعب، ويسمع صراخه، ويقوده ويرافقه عبر الصّحراء بعمود النّار، ويكلّمه بصوت الرّعد ويشفق عليه. لذلك، يُدعى المسيحيّ إلى الارتداد من الأصنام الميتة إلى الإله الحيّ والحقّ. وبهذا المعنى، يعترف سمعان بطرس في قيصريّة فيلبّس: "أَنتَ المسيحُ ابنُ اللهِ الحَيّ".

إنّ قانون إيمان نيقية لا يصوغ نظريّة فلسفيّة. بل يعترف بالإيمان بالإله الّذي افتدانا بواسطة يسوع المسيح. إنّه الإله الحيّ: فهو يريد لنا أن تكون لنا الحياة وتكون لنا وافرة. لهذا السّبب، يستمرّ قانون الإيمان بكلمات اعتراف المعموديّة: ابن الله الّذي "من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل وتجسّد وصار إنسانًا، مات، وقام في اليوم الثّالث، وصعد إلى السّماء وسيأتي ليدين الأحياء والأموات". وهذا يوضح أنّ إعلانات الإيمان الكريستولوجيّة للمجمع هي مُدمجة في تاريخ الخلاص بين الله وخلائقه. وقد أكّد القدّيس أثناسيوس، الّذي شارك في المجمع كشمّاس للأسقف ألكسندروس وخلفه على كرسيّ الإسكندريّة بمصر، مرارًا وبقوّة على البعد الخلاصيّ الّذي يعبّر عنه قانون إيمان نيقية. فهو يكتب أنّ الابن، الّذي نزل من السّماء، "جعلنا أبناءً للآب، وإذ صار هو نفسه إنسانًا، فقد ألّهَ البشر. لم يصبح إلهًا بعد أن كان إنسانًا، بل صار إنسانًا بعد أن كان إلهًا ليتمكّن من تأليهنا". وهذا لا يمكن أن يحدث إلّا إذا كان الابن إلهًا حقًّا: فلا يمكن لأيّ كائن فانٍ أن يهزم الموت ويخلّصنا؛ وحده الله يستطيع ذلك. إنّه هو الّذي حرّرنا في ابنه الّذي صار إنسانًا لكي نكون أحرارًا.

تجدر الإشارة، في قانون إيمان نيقية، إلى الفعل descendit، أيّ "نزل". يصف القدّيس بولس هذه الحركة بعبارات قويّة: "[إنَّ المسيح] تجرّد من ذاته متّخذًا صورة العبد وصار على مثال البشر وظهر في هيئة إنسان". وكما يكتب مطلع إنجيل القدّيس يوحنّا، "الكَلِمَةُ صارَ جَسَدًا وحَلَّ بَيْنَنا". ولهذا- كما تُعلّم الرّسالة إلى العبرانيّين- "فليس لنا عظيم كهنة لا يستطيع أن يرثي لضعفنا: لقد امتحن في كلّ شيء مثلنا ما عدا الخطيئة". ففي اللّيلة الّتي سبقت موته، انحنى كالعبد ليغسل أقدام تلاميذه. ولم يعترف الرّسول توماس إلّا عندما تمكّن من أن يضع أصابعه في جرح جنب الرّبّ القائم من بين الأموات، قائلًا: "ربّي وإلهي!". بفضل تجسّده بالذّات نلتقي بالرّبّ في إخوتنا وأخواتنا المعوزين: "ما فعلتُموه لأحَدِ إخوتي هؤلاء الصّغار، فلي قد فعلتُموه". إنّ قانون الإيمان النّيقاويّ لا يتحدّث إلينا إذًا عن الإله البعيد، الّذي لا يُدرَك، السّكون، الّذي يرتاح في ذاته، بل عن الإله القريب منّا، الّذي يرافقنا في مسيرتنا على دروب العالم وفي أحلك بقاع الأرض. وتتجلّى عظمته في كونه يجعل نفسه صغيرًا، ويتجرّد من جلاله المطلق ليصبح قريبنا في الصّغار والفقراء. وهذا الواقع يُحدث ثورة في المفاهيم الوثنيّة والفلسفيّة عن الله.

ل كلمة أخرى في قانون الإيمان النّيقاوي هي مُلهمة لنا اليوم بشكل خاصّ. إنّ القول البيبليّ "صار جسدًا"، تمّ تفصيله بإدراج كلمة "إنسان" بعد كلمة "تجسّد". وبذلك تنأى نيقية بنفسها عن المذهب الخاطئ الّذي يرى أنّ الكلمة الإلهيّ قد اتّخذ جسدًا فقط كغطاء خارجيّ، وليس النّفس البشريّة، المزوّدة بالعقل والإرادة الحرّة. بل على العكس، تريد أن تؤكّد ما سيعلنه مجمع خلقيدونية (٤٥١) صراحة: في المسيح، اتّخذ الله الكيان البشريّ بأكمله وخلّصه، جسدًا وروحًا. لقد صار ابن الله إنسانًا- كما يشرح القدّيس أثناسيوس- لكي نتمكّن نحن البشر من أن نتألَّه. لقد هُيّأت هذه الرّؤية المنيرة للوحي الإلهيّ على يد القدّيس إيريناوس أسقف ليون وأوريجانس، ثمّ تطوّرت بغنى عظيم في الرّوحانيّة الشّرقيّة. إنّ التّأليه لا يمتّ بأيّ صلة إلى تأليه الإنسان الذّاتيّ. بل على العكس، لأنَّ التّأليه يحفظنا من التّجربة الأوّليّة في أن نريد أن نكون مثل الله. إنَّ ما كانه المسيح بالطّبيعة، نصيره نحن بالنّعمة. فمن خلال عمل الفداء، لم يستعد الله كرامتنا البشريّة كصورة له فحسب، بل إنّ الّذي خلقنا بطريقة عجيبة جعلنا نشترك، بطريقة أعجب، في طبيعته الإلهيّة. إنّ التّأليه إذًا هو الأنسنة الحقيقيّة. ولهذا السّبب فإنّ وجود الإنسان يتطلّع إلى ما وراء ذاته، ويبحث إلى ما وراء ذاته، ويرغب فيما وراء ذاته، ويظلّ قلقًا حتّى يستريح في الله؛ إنَّ الله وحده يشبع الإنسان! فالله وحده، في لا محدوديّته، يمكنه أن يشبع الرّغبة اللّامتناهية للقلب البشريّ، ولهذا أراد ابن الله أن يصير أخانا وفادينا.

تابع الأب الأقدس يقول لقد قلنا إنّ نيقية رفضت بوضوح تعاليم أريوس. لكنّ أريوس وأتباعه لم يستسلموا. حتّى الإمبراطور قسطنطين نفسه وخلفاؤه انحازوا بشكل أكبر إلى الأريوسيّين. وأصبح مصطلح المساواة في الجوهر هو نقطة الخلاف بين النّيقاويّين ومناهضي نيقية، وأثار هكذا صراعات خطيرة أخرى. ويصف القدّيس باسيليوس أسقف قيصريّة الارتباك الّذي حدث بصور بليغة، مشبّهًا إيّاه بمعركة بحريّة ليليّة في عاصفة عنيفة، بينما يشهد القدّيس هيلاريون على أرثوذكسيّة العلمانيّين مقارنة بأريوسيّة العديد من الأساقفة، معترفًا بأنّ "آذان الشّعب أقدس من قلوب الكهنة". لقد كانت صخرة إيمان نيقية القدّيس أثناسيوس، العنيد والثّابت في الإيمان. على الرّغم من أنّه قد عُزل وطُرد خمس مرّات من كرسيّه الأسقفيّ في الإسكندريّة، كان يعود في كلّ مرّة أسقفًا. وحتّى من المنفى، استمرّ في قيادة شعب الله من خلال كتاباته ورسائله. وكما هو الحال مع موسى، لم يتمكّن أثناسيوس من دخول أرض سلام الكنيسة الموعودة. لقد كانت هذه النّعمة محفوظة لجيل جديد، يُعرف باسم "شباب نيقية": في الشّرق، الآباء الكابادوكيّون الثّلاثة، القدّيس باسيليوس أسقف قيصريّة (حوالي ٣٣٠-٣٧٩)، الّذي لُقِّب بـ"الكبير"، وشقيقه القدّيس غريغوريوس أسقف نيص (335-394)، وصديق باسيليوس الأعظم، القدّيس غريغوريوس النّازيَنزيّ (٣٢٩-٣٩٠). وفي الغرب كان القدّيس هيلاريون أسقف بواتييه (حوالي ٣١٥-٣٦٧) وتلميذه القدّيس مارتين أسقف تورز (حوالي ٣١٦-٣٩٧) مهمّين. ثمّ وبشكل خاصّ القدّيس أمبروسيوس أسقف ميلانو (٣٣٣-٣٩٧) والقدّيس أوغسطينوس أسقف هيبّو (٣٥٤-٤٣٠).

إنّ الفضل يعود للآباء الكابادوكيّين الثّلاثة، بشكل خاصّ، في إكمال صياغة قانون الإيمان النّيقاويّ، مبيّنين أنّ الوحدة والثّالوث في الله ليسا متناقضين على الإطلاق. وفي هذا السّياق، تمّت صياغة مقالة الإيمان حول الرّوح القدس في المجمع المسكونيّ الأوّل في القسطنطينيّة عام ٣٨١. وهكذا، فإنّ قانون الإيمان، الّذي سُمّي منذ ذلك الحين بالنّيقاويّ-القسطنطينيّ، ينصّ على: "نؤمن بالرّوح القدس، الرّبّ المحيي، المنبثق من الآب. الّذي هو مع الآب والابن يُسجَد له ويُمجَّد، النّاطق بالأنبياء". منذ مجمع خلقيدونية عام ٤٥١، تمَّ الاعتراف بمجمع القسطنطينيّة كمجمع مسكونيّ، وتمَّ إعلان قانون الإيمان النّيقاويّ- القسطنطينيّ ملزمًا عالميًّا. وهكذا، فقد شكّل رابط وحدة بين الشّرق والغرب. وفي القرن السّادس عشر، حافظت عليه أيضًا الجماعات الكنسيّة الّتي نشأت عن الإصلاح. وبذلك يكون قانون الإيمان النّيقاويّ- القسطنطينيّ هو الاعتراف المشترك لجميع التّقاليد المسيحيّة.

لقد كان الطّريق الّذي أدّى من الكتاب المقدّس إلى إعلان إيمان نيقية، ثمّ إلى قبوله من قِبَل القسطنطينيّة وخلقيدونية، وصولًا إلى القرن السّادس عشر والقرن الحادي والعشرين، طريقًا طويلًا ومستقيمًا. نحن جميعًا، كتلاميذ ليسوع المسيح، نعتمد "باسم الآب والابن والرّوح القدس"، ونرسم على أنفسنا إشارة الصّليب وننال البركة. ونختتم صلاة المزامير في صلاة السّاعات في كلّ مرّة بـ"المجد للآب والابن والرّوح القدس". وهكذا، فإنّ اللّيتورجيّا والحياة المسيحيّة متجذّرتان بعمق في قانون إيمان نيقية والقسطنطينيّة: فما نقوله بأفواهنا يجب أن يأتي من القلب، وأن نشهد له في الحياة. لذلك يجب أن نسأل أنفسنا: ما هو حال القبول الدّاخليّ لهذا القانون اليوم؟ هل نشعر أنّه يتعلّق بوضعنا الحاليّ أيضًا؟ هل نفهم ونعيش ما نقوله كلّ أحد، وماذا يعني ما نقوله لحياتنا؟

يبدأ قانون إيمان نيقية بإعلان الإيمان بالله، الضّابط الكلّ، خالق السّماء والأرض. اليوم، بالنّسبة للكثيرين، لم يعد لله وقضيّة الله أيّ معنى تقريبًا في الحياة. لقد أكّد المجمع الفاتيكانيّ الثّاني أنّ المسيحيّين يتحمّلون جزئيًّا على الأقلّ المسؤوليّة عن هذا الوضع، لأنّهم لا يشهدون للإيمان الحقيقيّ ويخفون وجه الله الحقيقيّ بأنماط حياة وأفعال بعيدة عن الإنجيل. لقد تمَّ خوض حروب، وجرى قتل، واضطهد وتمييز باسم الله. وبدلًا من أن يتمَّ الإعلان عن إله رحيم، تمّ التّكلُّم عن إله منتقم يبثّ الرّعب ويعاقب. يدعونا قانون إيمان نيقية إذًا إلى فحص للضّمير. ماذا يعني الله بالنّسبة لي، وكيف أشهد لإيماني به؟ هل الإله الواحد الأحد هو حقًّا ربّ الحياة، أم أنّ هناك أصنامًا أهمّ من الله ووصاياه؟ هل الله بالنّسبة لي هو الإله الحيّ، القريب في كلّ موقف، الآب الّذي ألتجئ إليه بثقة بنويّة؟ هل هو الخالق الّذي أدين له بكلّ ما أنا عليه وما أملكه، والّذي أستطيع أن أجد آثاره في كلّ خليقة؟ هل أنا مستعدّ لتقاسم خيرات الأرض، الّتي تخصّ الجميع، بعدل وإنصاف؟ كيف أتعامل مع الخليقة، الّتي هي عمل يديه؟ هل أستخدمها باحترام وامتنان، أم أستغلّها وأدمّرها، بدلًا من رعايتها وزراعتها كبيت مشترك للبشريّة؟

يحتلّ محور قانون الإيمان النّيقاويّ- القسطنطينيّ إعلان الإيمان بيسوع المسيح، ربّنا وإلهنا. هذا هو قلب حياتنا المسيحيّة. لذلك، نحن نلتزم باتّباع يسوع كمعلّم ورفيق وأخ وصديق. لكنّ قانون إيمان نيقية يطلب أكثر من ذلك: فهو يذكّرنا بأن لا ننسى أنّ يسوع المسيح هو الرّبب، ابن الله الحيّ، الّذي "من أجل خلاصنا نزل من السّماء" ومات "من أجلنا" على الصّليب، وفتح لنا طريق الحياة الجديدة بقيامته وصعوده. إنّ اتّباع يسوع المسيح بالتّأكيد، ليس طريقًا واسعًا ومريحًا، ولكنّ هذا الدّرب، الّذي غالبًا ما يكون صعبًا أو حتّى مؤلمًا، يؤدّي دائمًا إلى الحياة والخلاص. يتحدّث سفر أعمال الرّسل عن الطّريق الجديد، الّذي هو يسوع المسيح: إنَّ اتّباع الرّبّ، يُلزم خُطانا على درب الصّليب، الّذي يقودنا، من خلال التّوبة، إلى التّقديس والتّأليه. وإذا كان الله يحبّنا بكلّ كيانه، فعلينا نحن أيضًا أن نحبّ بعضنا بعضًا. لا يمكننا أن نحبّ الله الّذي لا نراه، بدون أن نحبّ الأخ والأخت اللّذين نراهما. إنّ محبّة الله بدون محبّة القريب هي نفاق؛ أمّا المحبّة الجذريّة للقريب، ولاسيّما محبّة الأعداء بدون محبّة الله، فهي بطولة تفوق قدرتنا وتثقل علينا. في اتّباع يسوع، يمرّ الصّعود إلى الله عبر النّزول والتّفاني في سبيل الإخوة والأخوات، ولاسيّما الأخيرين، والأكثر فقرًا، والمتروكين والمهمّشين. وما فعلناه لأصغر هؤلاء، فقد فعلناه للمسيح. إزاء الكوارث والحروب والبؤس، لا يمكننا أن نشهد لرحمة الله للأشخاص الّذين يشكّون فيه إلّا عندما يختبرون رحمته من خلالنا.

أخيرًا، يتمتّع مجمع نيقية بأهمّيّة بالغة اليوم نظرًا لقيمته المسكونيّة العالية. وفي هذا الصّدد، كان تحقيق وحدة جميع المسيحيّين أحد الأهداف الرّئيسيّة للمجمع الأخير، المجمع الفاتيكانيّ الثّاني. وقبل ثلاثين عامًا بالضّبط، تابع القدّيس يوحنّا بولس الثّاني وعزّز رسالة المجمع في رسالته العامّة"ليكونوا واحدًا" (٢٥ أيّار/مايو ١٩٩٥). وهكذا، مع الذّكرى الكبرى لمجمع نيقية الأوّل، نحتفل أيضًا بذكرى الرّسالة العامّة المسكونيّة الأولى. إذ يمكن اعتبارها بيانًا قام بتحديث تلك الأسس المسكونيّة الّتي أرساها مجمع نيقية. لقد حقّقت الحركة المسكونيّة، بفضل الله، العديد من النّتائج في السّتّين سنة الماضية. وعلى الرّغم من أنّ الوحدة الكاملة المرئيّة مع الكنائس الأرثوذكسيّة والأرثوذكسيّة الشّرقيّة ومع الجماعات الكنسيّة الّتي نشأت عن الإصلاح لم تُمنح لنا بعد، إلّا أنَّ الحوار المسكونيّ قد قادنا، على أساس المعموديّة الواحدة وقانون الإيمان النّيقاويّ- القسطنطينيّ، إلى الاعتراف بإخوتنا وأخواتنا في يسوع المسيح في إخوة وأخوات الكنائس والجماعات الكنسيّة الأخرى، وإلى إعادة اكتشاف الجماعة الواحدة والشّاملة لتلاميذ المسيح في جميع أنحاء العالم. فنحن نتشارك في الإيمان بالإله الواحد الأحد، الآب لجميع البشر، ونعترف معًا بالرّبّ الواحد والابن الحقيقيّ لله يسوع المسيح والرّوح القدس الواحد، الّذي يلهمنا ويدفعنا إلى الوحدة الكاملة والشّهادة المشتركة للإنجيل. وبالتّالي فإنَ ما يوحّدنا هو حقًّا أكثر بكثير ممّا يفرّقنا! وهكذا، في عالم منقسم وممزّق بالعديد من الصّراعات، يمكن للجماعة المسيحيّة العالميّة الواحدة أن تكون علامة سلام وأداة مصالحة، وأن تساهم بشكل حاسم في التزام عالميّ بالسّلام. لقد ذكّرنا القدّيس يوحنّا بولس الثّاني، بشكل خاصّ، بشهادة العديد من الشّهداء المسيحيّين الّذين ينتمون إلى جميع الكنائس والجماعات الكنسيّة: إنَّ ذكراهم توحّدنا وتحثّنا على أن نكون شهودًا وصانعي سلام في العالم.

ولكي نتمكّن من القيام بهذه الخدمة بمصداقيّة، يجب علينا أن نسير معًا لتحقيق الوحدة والمصالحة بين جميع المسيحيّين. يمكن أن يكون قانون إيمان نيقية هو الأساس والمعيار المرجعيّ لهذا المسار. فهو يقترح علينا، في الواقع، نموذجًا للوحدة الحقيقيّة في التّنوّع المشروع. وحدة في الثّالوث، ثالوث في الوحدة، لأنّ الوحدة بدون تعدّد هي استبداد، والتّعدّد بدون وحدة هو تفكّك. إنّ الدّيناميكيّة الثّالوثيّة ليست ثنائيّة، كحالة استبعاد إمّا هذا أو ذاك، بل هي رابط يشرك، هذا وذاك: والرّوح القدس هو رباط الوحدة الّذي نعبده مع الآب والابن. لذلك يجب علينا أن نترك وراءنا الخلافات الّتي فقدت مبرّر وجودها لنتّخذ فكرًا مشتركًا، والأهمّ من ذلك، صلاة مشتركة للرّوح القدس، لكي يجمعنا جميعًا في إيمان واحد ومحبّة واحدة. هذا لا يعني مسكونيّة العودة إلى الحالة السّابقة للانقسامات، ولا اعترافًا متبادلًا بالوضع الرّاهن للتّنوّع بين الكنائس والجماعات الكنسيّة، بل مسكونيّة تتطلّع إلى المستقبل، مسكونيّة مصالحة على درب الحوار، وتبادل لمواهبنا إرثنا الرّوحيّ. إنّ إعادة إحلال الوحدة بين المسيحيّين لا تجعلنا أكثر فقرًا، بل على العكس، هي تغنينا. وكما حدث في نيقية، لن يكون هذا القصد ممكنًا إلّا من خلال مسيرة صبورة وطويلة وصعبة في بعض الأحيان من الإصغاء والقبول المتبادل. إنّه تحدٍّ لاهوتيّ، لا بل هو تحدٍّ روحيّ، يتطلّب التّوبة والارتداد من الجميع. ولهذا نحن بحاجة إلى مسكونيّة روحيّة للصّلاة، والتّسبيح والعبادة، كما حدث في قانون إيمان نيقية والقسطنطينيّة.

فلندعُ إذًا الرّوح القدس، لكي يرافقنا ويهدينا في هذا العمل. يا روح الله القدّوس، أنت ترشد المؤمنين في مسيرة التّاريخ. نشكرك لأنّك ألهمت رموز الإيمان ولأنّك تثير في القلوب فرح إعلان خلاصنا في يسوع المسيح، ابن الله، المساوي للآب في الجوهر. الّذي بدونه لا يمكننا أن نفعل شيئًا. يا روح الله الأزليّ، أنت تجدّد إيمان الكنيسة من عصر إلى عصر. ساعدنا على تعميقه والعودة دائمًا إلى الجوهريّ لإعلانه. ولكي لا تكون شهادتنا في العالم خاملة، هلمّ أيّها الرّوح القدس، بنار نعمتك، وأنعِش إيماننا، وأشعل الرّجاء فينا، وأضرم المحبّة في قلوبنا. هلمّ أيّها المعزّي الإلهيّ، أنت الّذي هو التّناغم، ووحِّد قلوب وعقول المؤمنين. هلمّ وامنحنا أن نتذوّق جمال الشّركة. هلمّ يا محبّة الآب والابن، واجمعنا في قطيع المسيح الواحد. أرشدنا إلى السّبل الّتي يجب أن نسلكها، لكي نعود بحكمتك إلى ما نحن عليه في المسيح: واحدًا، لكي يؤمن العالم. آمين."